乘势而上发展新金融

近年来,新金融携新技术、新业态之势取得突破性的发展,已经成为国内一个重要的经济金融现象。一方面,传统金融机构纷纷把新金融业态视作转型发展的重要方向;另一方面,新金融业态在经过前期的野蛮生长和监管的集中整治后,发展基础进一步夯实,未来更为可期。金融业务从来都是内生于实体经济的需求而产生,新金融也是为了更好地满足以互联网经济、共享经济为代表的新经济业态的内生需求而得以发展壮大,在促进实体经济转型升级、激发民间经济活力上有其独到优势。从这个角度看,培育壮大新金融业态,是激发江苏经济发展新活力的重要举措。

新金融“新”在哪儿

经过30余年的改革开放,中国金融业有了很大发展,但仍存在资源配置效率低下、融资结构扭曲等问题,难以满足各层级实体经济的金融需求。农村市场、小微企业等所需金融服务的短缺,也长期困扰中国经济发展。新金融业态的出现,为金融业突破时空限制、降低业务成本、拓展服务边界提供了新的工具。第三方支付、互联网银行、P2P网贷、众筹等依托于互联网的新金融业务从实际金融需求出发,运用大数据、云计算等金融科技,打破了传统金融业务在时空上的限制,提供了极高的便利性和交互性,正在深刻改变中国金融业生态,并为经济注入新的动力。

一般来说,业界所讲的新金融既包括传统金融机构在转型过程中出现的新模式,也包括第三方支付、网络借贷、消费金融等在互联网技术与传统金融业务融合发展产生的新业态。与传统金融相比,新金融之“新”体现在三个地方。

一是渠道新。早在2003年前后,以第三方支付为代表的新金融业态就已经出现,但新金融的快速崛起始于2010年之后。2011年,以央行发放第一批第三方支付牌照为标志,新金融业态开始受到监管层的认可。此时随着智能手机的出现和普及,移动互联网迎来高速发展期,手机网民数量开始出现飞跃式的提升,为主要倚重互联网渠道的新金融业态提供了重要的机遇窗口。此后,新金融业态就印上了浓厚的“互联网”印记,但就实际演变趋势看,新金融从未真正摆脱对线下的依赖,线上线下融合的O2O模式才是新金融的常态。

二是客群新。新金融主要依托传统金融未覆盖或覆盖不足的领域发展起来,客群更多集中在中小微企业、个人客户、三农客户等普惠金融领域,与传统金融互补发展、错位竞争。新常态下,中国经济正由投资驱动型转向消费驱动型,如何挖掘亿万消费者的潜力是必须解决好的难题。在这方面,第三方支付与消费金融起到了不可忽视的作用。此外,小微企业融资难以及农村金融服务匮乏也是制约中国经济转型的障碍,包括微众银行、网商银行和即将成立的苏宁银行等在内的互联网银行,以及P2P、众筹等新金融平台可有效改善这两大市场的金融服务现状。从这个角度说,新金融是对原有金融体系非常有益的补充。

三是技术新。渠道创新和快速发展的背后是科技的支撑。新金融高度依赖金融科技等新技术的发展,主要体现在以下几个方面:通过大数据风控技术实现自动化个人信用评估、自动化贷款审批,促进普惠金融的发展;通过人脸识别等生物特征识别技术支持刷脸取款、声纹登录、指纹支付,提升金融交易的体验;通过智能投顾为普通老百姓提供专业的投资顾问服务。

就新金融与传统金融的关系来看,尽管新金融给传统金融体系带来了冲击,但金融市场上最重要的主体仍是传统金融机构,这体现在市场份额上,也体现在资金存管量上。但新兴机构、新兴业务正加速与传统金融机构相互渗透。随着传统金融与新金融的相互渗透、人员流动性增强、产品创新加速,传统金融机构与新金融之间的合作、联姻不断增多,促使金融服务更加多元化、普惠化。

江苏发展新金融潜力巨大

江苏省新金融近年来呈现出快速发展的态势,涌现出大量优秀的新金融业态,创造出多种新金融业务模式。

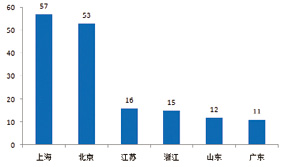

以第三方支付为例,在目前持有第三方支付牌照的267家企业中,江苏有16家取得了第三方支付牌照,排名全国第三,其余省市情况参照图1所示。这16家第三方支付企业中,苏宁支付(易付宝)交易量排名全国前列。

图1 各省市第三方支付牌照分布情况

(数据来源:盈灿咨询、苏宁金融研究院)

江苏省新金融业态中,涌现出苏宁金融这类产业办金融的典型案例。苏宁金融深耕供应链融资,致力于解决中小微企业融资难、融资贵的问题。苏宁金融为在传统金融机构难以获得融资的中小微企业提供无抵押担保的融资服务,为中小微企业提供了便捷高效的融资渠道。更为重要的是,类似于苏宁金融这样的新金融业态有效降低了中小微企业的融资成本。目前苏宁金融的中小微企业客户的贷款平均定价较基准利率上浮30%左右,大大低于传统金融机构的利率水平。

江苏省新金融业务模式中,也生长出苏州银行小苏帮客这样的传统银行拥抱互联网的业务模式。小苏帮客以普惠金融的理念,致力于服务居民和小微企业。截至2016年8月份,小苏帮客累计成交量超过3亿元,为11000多户居民和小微企业提供融资服务。

可以说,江苏省新金融的各类业态较为完备,发展走在全国前列,但仍具有巨大的发展潜力,能为振兴全省实体经济贡献更多力量。

首先,江苏良好的经济状况为新金融发展奠定了坚实的基础。江苏经济发展迅速,一直是国内经济大省。2016年,江苏省GDP总量高达76086.17亿美元,位列全国第二,仅次于广东省,GDP同比增速7.8%,高于全国6.5%的水平。2016年,全省人均GDP达到95259元,比上年增长8.3%。发达的经济为江苏省新金融的发展奠定了坚实的基础。

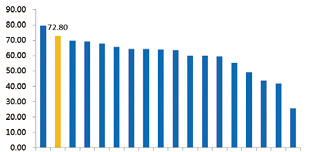

图2 各省市贷款利率上浮占全部贷款的比例

(数据来源:Wind、苏宁金融研究院)

其次,居民和中小微企业的金融需求为江苏省新金融发展提供了广阔的空间。以中小企业为例,虽然近年来政府和金融部门采取了多种措施解决中小微企业的融资难题,但是中小微企业融资难融资贵现象还是普遍存在。在新金融快速发展之前,中国的金融行业长期存在着供求不平衡的现象,江苏省也同样如此。一方面,社会的金融供给不足,融资渠道相对单一;另一方面,社会金融需求旺盛,小微企业和个人融资服务长期得不到满足,获取服务的门槛高,成本相对高。在各省市的人民币贷款总额中,江苏省执行基准利率上浮的贷款所占比重明显高于其他省市,2015年这一比重达到72.8%(图2)。江苏省实体经济占全省经济总量的80%以上,而这其中有大量的中小微企业,存在大量的融资需求。小微贷款、网络借贷等新兴金融业态为科技创新型企业、小微企业融资提供了重要渠道,有助于这些企业的发展壮大。新金融的发展壮大有助于解决中小微企业的融资难、融资贵问题,振兴江苏省实体经济。

最后,新金融的发展在很大程度上为居民、中小微企业投融资需求提供了更加普惠、更加易得的金融服务。举例来说,来自沛县的草莓种植户李大伟,2016年底因为扩大经营规模,出现资金周转紧张局面。但是种植草莓购买肥料、请人工急需资金。由于没有合格的抵押和担保物,他无法从银行贷款,而且银行的审批流程较长,无法满足其快速贷款的需求。李大伟试着申请“惠农贷”,成功获得惠农贷3万元。这笔贷款解决了李大伟的燃眉之急。数据显示,“惠农贷”每周为农户授信金额在800万元以上,已投放金额5亿元左右,有效地支持了“三农”事业的发展。

新金融的本质还是金融,并没有改变金融的基本功能,只是改变了实现这些功能的途径和形式。新金融是对现有金融体系的创新,是对现有金融模式的补充和完善。金融业务的发展离不开实体经济的支持,江苏发达的经济,为新金融的发展奠定了良好的基础,同时新金融的发展能够提高资金配置效率、补充和提升传统金融体系的基本功能,从而促进江苏省实体经济的进一步繁荣,为江苏省经济注入新的活力。

如何创新政策支持新金融发展

大力发展新金融,有助于壮大地方金融实力,健全金融市场体系,激发金融活力;有助于充分发挥市场在金融资源配置中的决定性作用,提高金融市场效率;有助于支持经济结构调整,提高金融服务科技企业、中小微企业和“三农”的能力。目前,江苏已出台了多项政策和措施支持新金融发展,如《省政府关于促进互联网金融健康发展的意见》。但根据江苏省新金融的发展环境及发展现状,还可在以下方面采取措施支持新金融进一步发展壮大。

第一,构建服务实体经济的新金融体系,提高金融普惠化水平。发展新金融必须坚持金融服务实体经济的本质要求,从多方面采取措施,确保资金投向实体经济,有效解决实体经济融资难、融资贵问题。鼓励新金融为科技创新型企业、中小微企业和“三农”提供综合金融服务,推动普惠金融发展。支持新金融与电子商务、现代物流、信息服务、物联网等江苏省新兴产业融合发展,引导新金融服务经济转型升级和产业结构调整。

第二,完善财税政策,助力新金融发展。新金融的发展离不开良好的发展环境,江苏可从如下方面完善支持新金融的财税政策:一是设立支持新金融发展的专项基金。江苏省各级政府可由政府财政出资设立新金融专项基金,用以奖励优秀的新金融企业、有突出贡献的新金融人才、扶持重点新金融企业、建设新金融产业园区或特色小镇、支持新金融创业项目孵化等;二是充分发挥财政资金杠杆作用,通过有限的财政资金撬动更多的社会资本,引导社会资本流向新金融领域;三是落实科技创新企业、中小微企业和“三农”贷款的税收扶持政策。对于规模较小、处于初创期的新金融企业,符合我国现行对中小企业特别是小微企业税收政策条件的,可给予相应的税收优惠。同时,落实新金融企业新技术、新产品研发费用税前加计扣除政策。

第三,推动数据资源开放共享,增强新金融业务能力。数据是新金融服务中小微企业及居民的重要基础资源,政府部门可建立信息资源共享机制,完善省、市政府数据共享交换平台,推动信息资源跨地区、跨层级、跨部门共享。一是通过开放数据接口、制定共享目录、签订共享协议等方式,实现省市之间、部门之间的数据共享交换;二是建立江苏省金融数据共享平台,推动平台会员企业间数据共享;三是研究编制数据资源特许使用管理办法,明确数据安全要求和责任界线,建立政府数据采集、质量保障和安全管理标准。

第四,提高新金融准入门槛,防范新金融无序发展的风险。改善当前新金融企业无序发展现状,做好事前、事中、事后监管。事前监管方面,需提高新金融准入门槛,从资金端和盈利模式等方面严加审核新金融企业登记注册信息;事中方面,做好新金融企业信息披露工作,建立集中信批平台,规范统一企业信批要求;事后方面,完善不良企业退出机制,加速问题企业出清,只有清除“裸泳者”,才能保障池子不被污浊,新金融才能持续健康发展。

第五,加快培育新金融龙头企业,发挥龙头企业的带动作用。浙江省政府大力支持蚂蚁金服等新金融龙头企业的发展有效拉动了当地新金融行业的发展,形成了较好的品牌效应。江苏省政府部门可通过资金支持、财税支持等手段扶持形成1-2家具有资本、技术、人才优势,处于行业领先地位的新金融企业,打造江苏新金融品牌,提高新金融服务实体经济的能力。

本社地址:南京市建邺路168号4号楼 邮编:210004 电子邮箱:qz@qunzh.com

办公室电话:(025)83219816 违法和不良信息举报电话:(025)83246532,(025)83219815

中国互联网举报中心:https://www.12377.cn

Copyright @ qunzh.com all rights reserved 群众杂志社版权所有 苏ICP备10218479号

互联网新闻信息服务许可证32120180001号