现代产业擎起江苏发展的“脊梁”

高新技术产业成为发展“新引擎”

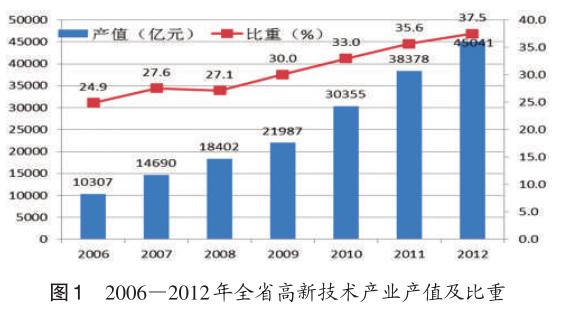

高新技术产业产值屡创新高。2006年,全省以航空航天制造业、电子计算机及办公设备制造业、电子及通信设备制造业等为代表的高新技术产业产值突破1万亿元,2012年超过4万亿元;2006—2012年,高新技术产业产值年均增长28.2%(现价),超出同期规模以上工业总产值增速7.5个百分点;2012年高新技术产业产值占规模以上工业总产值比重已超过1/3,达37.5%,比2005、2010年分别提高12.9个和4.5个百分点。

战略性新兴产业保持较快增长。2012年,全省新兴产业销售收入40060亿元,比上年增长19.6%。新兴产业发明专利申请、授权量占全省的32%和38%。全省23个国家和省级高新区集聚了60%的新兴产业产值。全省医药制造业总产值2648亿元、主营业务收入达2564亿元、利润266亿元、利税419亿元,总量均居全国第一。

服务业搭建转型发展“新舞台”

服务业规模扩大、比重上升。全省服务业增加值从2005年的6683.5亿元增加到2012年的23676亿元,年均增长13.2%,高出同期地区生产总值增速0.5个百分点;占GDP比重从35.9%提高至43.8%,年均提高1.13个百分点。服务业税收对全省税收的贡献明显提高。2012年,全省实现服务业税收总额3934.8亿元,占全省国地税税收总额的45.2%,比2005年提高22.7个百分点;服务业税收对税收总额增量的贡献率达65.1%,比上年提高10.7个百分点。服务业成为吸纳社会就业的主渠道。2012年,全省第三产业从业人员达1737万人,与2005年相比年均增加39.5万人;占全部就业人员的比重为36.5%,提高4.6个百分点。

服务业结构优化、转型加快。2012年,全省实现生产性服务业增加值占服务业增加值比重达40.6%。“十一五”期间授牌的全省百家现代服务业集聚区,2012年实现年营业收入8600亿元,营业利润405亿元,上交税收235亿元,吸纳就业人员92.6万人。产业集聚效应逐步显现,全省已形成昆山花桥国际商务城、江东软件城等营业收入超百亿元的集聚区33家。与此同时,商贸流通、住宿餐饮、家庭服务等传统服务领域着力转变发展方式,凸显民生服务导向,转型升级步伐进一步加快。

先进制造业推动制造向“创造”嬗变

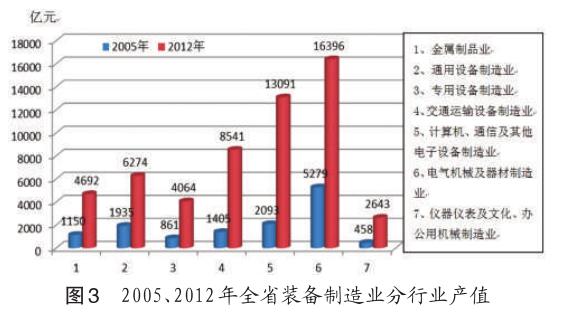

先进制造业加速成长、规模扩大。2012年,全省规模以上制造业实现产值114962亿元,占全国的1/7左右,与2005年相比年均增长20.7%。制造业主要行业实力增强,全省产值超万亿元的工业行业由“十五”末的机械1个行业,增加到机械、纺织、电子、冶金、轻工、石化6个行业,主要工业产品的生产能力大幅提高,产量在全国占有较大比重。

创新驱动能力稳步提升。通过技术创新、产品创新、服务创新和市场创新,企业保持了较强的发展活力。技术水平稳步提升。2012年全社会研发投入占GDP比重达到2.3%,新产品增长较快。2012年,全省规模以上工业实现新产品产值11273亿元,比上年增长13.7%,快于产值增速0.8个百分点;新产品产值占工业总产值的比重为9.4%,比上年提高0.6个百分点。先进制造业投资规模扩大。2012年全省制造业投资完成1.56万亿元,其中先进制造业投资8403亿元,占制造业投资的比重达53.9%。信息化和工业化加快融合。区域两化融合发展水平指数达到82.5。人才效能得到发挥。2012年,全省人力资本投资占GDP比重达到14.1%,高技能人才占技能劳动者比重达28.3%。

现代农业催生“鱼米之乡”春色满园

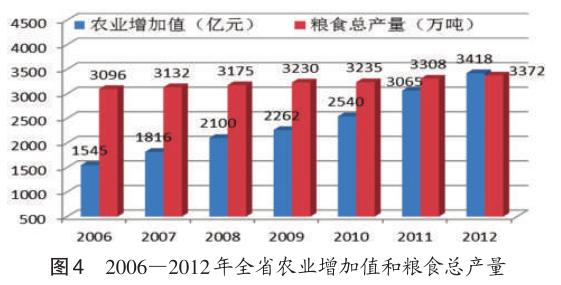

农业综合生产能力提高。2012年全省实现农业增加值3418亿元,居全国第三位,2005年以来年均增长4.3%。农业生产效率稳步提高,2012年全省农业从业人员创造的农业增加值达33963元,居全国首位。2006年以来,全省粮食总产量稳定在3000万吨以上,实现“九连增”,2012年达3372.5万吨,亩产达421.3公斤,总产量和亩产均居全国第四。“菜篮子”工程建设取得可喜成效,蔬菜产业成为江苏农业经济第一产业。2012年全省蔬菜总产量达4984.6万吨,总产值超过1000亿元。现代渔业、畜牧业、林业和农林牧渔服务业发展加快。

农业现代化快速推进。设施农业稳定增长。2012年,省财政用于高效设施农业投入16.6亿元(含设施渔业),比上年增长23.1%;高效设施农业(渔业)面积比重达14.7%,占比保持全国第一。农民组织化程度提升。以大户或农业企业为主体的各类农民专业合作经济组织大量涌现,极大地提高了农业生产效益和抗风险能力。

短评:近年来,我省现代产业体系建设取得重大突破,从过去的拼体力“打工型经济”转向现今的拼知识“智慧型经济”,引发了一系列蝶变效应,加速重塑产业结构,为推动全省经济持续健康发展提供了新的空间和动力。但是,“行百里者半九十”,构筑现代产业体系并非一朝一夕之功,在动态调适过程中喜悦与阵痛交织,机遇与挑战并存。转型发展的任务依然十分艰巨。

任尔东南西北风,咬住现代产业不放松。面对现代产业体系建设推进中生产要素成本优势弱化、自主创新能力亟待提升、传统产业转型升级困难、资源环境硬约束强化等诸多压力,要把创新作为构建现代产业体系的核心动力,坚持把结构调整作为主攻方向、市场需求作为重要引擎、融合互动作为有力支撑、绿色低碳作为关键抓手、就业富民作为基本取向,努力营造有利于产业发展的政策环境,打造更具活力的江苏经济升级版,不断提升产业核心竞争力,使全省经济结构更优、质量和效率更高、发展更健康可持续。□

(作者系省统计局总统计师)

本社地址:南京市建邺路168号4号楼 邮编:210004 电子邮箱:qz@qunzh.com

办公室电话:(025)83219816 违法和不良信息举报电话:(025)83246532,(025)83219815

中国互联网举报中心:https://www.12377.cn

Copyright @ qunzh.com all rights reserved 群众杂志社版权所有 苏ICP备10218479号

互联网新闻信息服务许可证32120180001号