重现江南水乡的“水色时光”

海绵城市,顾名思义,城市像“海绵”一样有“弹性”,下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时把蓄存的水“释放”并加以再利用造福人类。“海绵”不是一个虚化的概念,它对应着的是实实在在的景观格局;构建“海绵城市”即建立相应的水生态基础设施。作为江苏省首批海绵城市建设示范城市,昆山是如何进行海绵城市建设的?近日本刊记者前往昆山进行了实地探访。

行走在星溪公园,脚下是依地势起伏的绿地,远处栈道、浮桥横跨在水草茂盛的湿地间,串联起覆盖全域的慢行交通网络,只有头顶上传来高铁飞驰而过的隆隆巨响,才让人惊觉这“野趣之林”之藏身巧妙且构筑惊叹。利用高铁高架桥下的荒地,精巧布局线状分布的生态廊道,如人工湿地、湿生植物,一个暗藏天然雨水收集系统的绿地公园由此诞生。像星溪这样的“海绵体”,昆山随处可见。

2016年5月,昆山获批江苏省首批海绵城市建设示范城市,划定22.9平方公里综合示范区。2017年出台《在工程项目中运用海绵城市建设技术的审批管理办法(暂行)》,将海绵城市建设理念推至全市域931平方公里。截至2017年5月,昆山已建、在建海绵城市项目达51个,涵盖道路、园林、公建、住区多个类别。昆山杜克大学、江南理想小区和康居公园、中环快速路3个项目更是入选住建部编写的全国《海绵城市建设典型案例》。

鉴取“洋经”,破解“水乡缺水”困境

昔日“江南水乡”之“优”,如今“都市缺水”之“忧”。曾经的昆山,河湖水域面积庞大,大小河流4000多条。然而,如今随着城市建设区总面积的逐年增加,短短十几年间,河流数量锐减将近一半。昆山市住建局周继春局长,这位生于斯长于斯的昆山人很是感叹:“很长一段时间,昆山的城市发展史,就是一部填河史。居于水乡却不见水,更别提用水、亲水!”

面对日益恶化的水生态、水环境,昆山人开始觉醒,重新审视自己的这片“江湖”。水环境退化、水安全隐患、水生态敏感、水资源错配,是摆在昆山治水面前的“四座大山”,不能分而治之,只能以水为魂,统筹推进,围绕城市水体做文章,疏通自然筋络,建立水生态基础设施。

依靠外向型经济成为改革开放弄潮儿的昆山人,很早就学会了“取洋经”,吸收国际经验,拓展国际合作。2009年,在与美国共建昆山杜克大学时,昆山人目睹了低影响开发(LID)技术带来的生态效应,不仅打造了以末端集中处理为核心的雨水处理、循环利用系统,还利用绿色屋顶、透水铺装、生物滞留池等源头削减措施来削减水流污染,校区景观用水实现自供给自循环。2014年1月,昆山与澳洲CRC研究中心签署协议,打通技术研发到市场转化的路障,CRC最新科研成果可以第一时间应用于昆山海绵城市建设中。成功的国际化经验运用,为昆山走出“水乡缺水、不敢用水”的困局开辟了新路。

面对“洋经验”,“敢于争第一”的昆山人没有盲从,以“两个水池”为开端,审慎地开启了“海绵之路”。这两个景观水池,坐落于昆山文化艺术中心广场:一个是自来水景观池,通过自来水的供应和更换来维持水池景观;一个是多级海绵体景观池,由场内雨水管网收集、景观湿地群净化、景观倒影池蓄留和市政雨水管道排涝组成。“启用新技术,我们也没底,万一新技术效果不佳,好歹有自来水景观池来救急。”同一地点为何设立两种水池?当时现场总负责人、现任住建局副局长范晓玲坦诚道出个中缘由。“实践出真知!结果出乎众人意料,2周后,自来水水池水质出现恶化变质,而海绵体景观池则一直保持在可观赏标准,还大大削减了水、人力及电力成本。”第一块“试验田”的成功,坚定了昆山建设海绵城市的信心。

因地制宜,重塑“水城相依”的生态风貌

“城市建设要将城市轻轻放在大自然中,这也是海绵城市的核心内涵所在。”周继春认为,“昆山只有秉持低影响低成本开发原则,因地制宜地推动建设,赢得社会最广泛的支持,才能让昆山的‘海绵之路’越走越稳。”

推动技术本地化。自然地理环境是制定城市发展规划的首要考虑因素。昆山地下水位高,土壤渗透性能差,因此在海绵技术措施选择时,侧重利用以“滞蓄”设施为主,以“渗透”设施为辅。而苏南地区高城市化率,决定着昆山海绵城市建设需灰色与绿色设施相结合,绿色先行、灰色补充,在城市园林绿化中建设生物滞留池、雨水花园、雨水湿地、草沟等,在路网建设中设计消能井等雨水系统。在实践中,昆山发现由于气候、降水、土壤的异质性,国外通行的生物滞留换填过滤层的填料特性不能满足本地需求,且引进的植物品种也水土不服。针对此,昆山开始组织开展填料配比研究、本土适生植物研究等自主研发工作,与东南大学、江苏省城市规划设计研究院等科研机构展开合作,编制出一套适合昆山的《海绵城市建设技术导则》、《海绵城市建设技术标准图集》。同时,大力扶持“海绵”技术产品本土化生产,现已实现市政建设100%本地采购,在降低成本的同时提高产品的适配性。

差异化推进赢共识。人是城市的主体,是城市生命力的核心所在。让“海绵”落地生根,关键在于取得社会共识。昆山的“海绵实践”结合新城建设、老城“双修”、圩区综合治理工程,实行差异化推进,从源头控制入手,构建了与原生态环境相适应的低影响系统。在新城,从源头做起,全面普及“海绵”理念。项目规划设计前期,划分多个功能片区进行统一规划设计,充分发挥海绵设施的雨水调蓄净化、景观效果提升、生物多样性提升等系统效能,避免项目破碎化。在江南理想小区和康居公园里,遍布高低错落的生态草溪和雨水花园,不仅对雨水起到容蓄净化作用,更形成特色景观水系,提升居住品质,同时地下蓄水空间建设使得绿化用水实现自循环,降低成本。现今,“海绵技术”已成为不少新项目招商引资、招揽人气的“金字招牌”。在老城改造上,有侧重地进行局部“海绵体”植入。由于建设密度高、硬化面积大、绿化低,且基础设施严重不足,人地矛盾在老城中尤为突出。昆山有针对性地进行老城更新适用技术研究,设计了多层高位花坛、透水式停车位、压力流排污系统等新技术,如此,占地面积较多的传统技术,如植草浅沟,则被安排在小区的边角空间,合理协调绿化和空间的问题,赢得百姓支持。作为全国典型案例的中环路海绵改造项目,就是利用高架路网构造,设计高架雨水消能井、道路雨水井局,联结设立在路面景观带中的生态滞留池、人工湿地,最后汇流进市政雨水管网,兼顾治污、蓄留与景观多效,还避免了道路被“开膛破肚”。在圩区综合治理上,坚持“一圩一策”原则。昆山共有98个圩区,按水安全、水环境等问题和建设强度等因素加权叠加后,分8类确定建设目标、适用技术及建设方式。分清轻重缓急,有序推进海绵城市建设。

管服结合,创新引领“海绵昆山”全面推进

好的理念,需要好的规划;好的规划,需要好的贯彻;好的贯彻,依赖于有效的监管。推进海绵城市建设,政府的角色定位和作用发挥尤为重要。

完善法律法规政策体系。2016年4月5日,昆山市政府出台《关于推进海绵城市建设的实施意见(试行)》,将海绵城市建设要求融入交通、园林绿地、城市防洪、中长期供水等专项规划,解决昆山海绵城市建设中的顶层设计问题。《实施意见》还拉开了海绵城市建设在全市推广的序幕,全市新建、改建项目均需按海绵城市的标准进行建设。紧接着,政府同步推出《昆山市海绵城市规划建设管理办法(试行)》《昆山市海绵城市建设专项资金管理办法(试行)》。一个“意见”,两个“办法”,旨在用法规为海绵城市建设“保驾护航”。

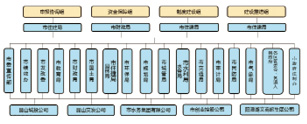

创新“海绵审批”,优化管理体制。海绵城市建设是个系统工程,涉及园林、景观、市政、水资源、水利等部门,需要跨界,更需要融合。昆山成立市海绵城市建设试点工作领导小组,下设办公室,统筹规划、建设、水利、交运等部门,细化各部门在海绵城市建设中的分工和职责,划分出申报协调、资金保障、制度建设、建设推进4大系统。同时,“海绵审批”成为政府监管的有效工具。在建设工程规划环节,海绵城市建设要求作为城市规划许可的前置条件;在初步设计审批、施工图审查、施工许可时,对海绵城市相关工程措施进行专项审查;在施工环节,各部门对设计文件与主题工程建设是否一致进行监管;在竣工验收环节,要求竣工验收报告中明确海绵城市相关工程措施的落实情况,并上报海绵办备案。“海绵审批”的创新之处在于,在不增加行政程序、不影响企业审批进度的基础上,政府通过提供规划服务、技术支持和资金补助,将“海绵审批”分解穿插在原有审批各环节中进行,“扶上马、送一程”,引导企业加入海绵城市建设中,化被动为主动。

海绵城市部门协同图

主动当好服务海绵城市建设“店小二”。推进海绵城市建设,吸引全社会参与,政府既要做好“引路人”,在城市规划中贯彻海绵城市理念,更要有服务意识,当好“店小二”,促进各资源要素的无缝对接。2016年7月,江苏省和澳大利亚维多利亚州主办的江苏省城市建设交流暨中澳水敏型城市峰会在昆山举办,为中澳两国海绵城市建设的经验交流提供平台。2017年2月,昆山举办中澳海绵城市学术交流和产业交流会,为中外企业在海绵城市领域的务实合作搭建参与平台。3月,与澳大利亚水敏型城市合作研究中心(CRCWSC)签署战略合作协议,成立江苏省——维多利亚州海绵城市产学研示范基地,为昆山的海绵城市建设提供强有力的技术支持。5月,昆山启动“海绵城市设计暨培训师培训”项目,规范海绵城市设计理念与手法,培育海绵城市设计技术团队,为企业提升技术研发能力、创新工程技术手段提供人才保障。

春日,烟雨江楼,芳草萋萋;夏日,荷花灼灼,水光潋潋;秋日,芦苇瑟瑟,水色迢迢;冬日,暮风凄凄,日雪翳翳。“水色江南”是昆山人的故乡记忆,更是这座城的基因密码。留住水乡,保护水生态,打造宜居城市,不仅凝聚着全社会的共识,更是昆山城市精神的内在要求。“敢于争第一、勇于创唯一”的昆山人在“海绵之路”上先行先试,边走边学,边摸索边实践,再一次站在了时代的潮头。

本社地址:南京市建邺路168号4号楼 邮编:210004 电子邮箱:qz@qunzh.com

办公室电话:(025)83219816 违法和不良信息举报电话:(025)83246532,(025)83219815

中国互联网举报中心:https://www.12377.cn

Copyright @ qunzh.com all rights reserved 群众杂志社版权所有 苏ICP备10218479号

互联网新闻信息服务许可证32120180001号