数字解读民生幸福的“江苏答卷”

●数字无言,但数字有力。

●八组数字凸显民生幸福。

●从强省富民到富民强省,从富民优先到民生幸福,解读着“两个率先”最闪光的“江苏答卷”。

坚持以人为本、民生优先,进一步保障和改善民生,使人民群众生活得更有尊严、更加幸福,普遍过上富裕安康生活,是江苏“两个率先”的根本出发点和落脚点。党的十六大以来,江苏始终坚持发展经济与改善民生有机统一,扎实推进创业富民、就业惠民、社保安民,大力实施民生幸福工程,人民生活水平不断提高,民生质量明显改善。

数据印证成就。让我们撷取以下八组数据,来解读民生幸福的“江苏答卷”,诠释十年来江苏民生的巨大变化。

梦想成真:近2/3县级地区达到省定全面小康标准

这十年,江苏根据党的十六大精神和中央领导对江苏的发展定位,于2003年在全国率先制定了全面小康四大类18项25个指标,并以此为引领,扎实推进全面小康建设,全省总体上达到省定全面小康指标,民生幸福不断增进。截至2011年,全省13个省辖市中已有9个省辖市达到省定全面小康标准;在纳入监测的62个县级地区中,已有40个县(市、区)总体达到省定全面小康标准,占比达64.5%。三大区域全面小康社会建设协调推进。苏南地区努力建设更高水平的小康社会,奋力开启基本实现现代化新征程;苏中地区在2010年以省辖市为单位全面小康达标后,2011年实现了以县为单位全面小康达标;苏北地区已有1个省辖市、6个县(市、区)达到省定全面小康标准,取得了新突破。

富民优先:城乡居民收入分别突破2.5万元和1万元大关

这十年,江苏把增加收入作为民生幸福的核心,在保持经济平稳较快发展的基础上,出台一系列政策措施确保居民收入增长。全省城镇居民人均可支配收入从2002年的8178元增加到2011年的26341元,年均名义增长13.9%,扣除价格因素年均实际增长10.7%;农民人均纯收入从3996元增加到10805元,年均名义增长11.7%,扣除价格因素年均实际增长8.2%。居民收入渠道趋向多元化。2011年,在城镇居民家庭人均总收入中,工资性收入17317元、经营净收入3027元、财产性收入667元、转移性收入7962元,分别比2002年增长2.15倍、9.16倍、5.74倍和1.80倍,占比为59.8%、10.4%、2.3%和27.5%;农民人均纯收入中,工资性收入5747元、家庭经营收入3781元、财产性收入476元、转移性收入801元,分别比2002年增长1.88倍、1.11倍、2.31倍和11.92倍,占比为53.2%、35.0%、4.4%和7.4%。

全省脱贫:低于2500元纯收入的农村人口全部脱贫

这十年,江苏高度重视“三农”问题,进一步完善和落实强农惠农富农政策,拓宽农民增收渠道,实行农业、就业、创业、物业“四业”富民,加大农村合作医疗保险、养老保险、最低生活保障、被征地农民保障“四保”惠民力度,大力实施农村实事工程建设,有效促进了农民特别是困难农民生活条件的改善。2010—2011年,全省农民收入增幅连续两年超过城镇居民收入增幅,城乡居民收入之比由2009年的2.57∶1降至2011年的2.44∶1,是全国城乡居民收入差距最小的省份之一。到2011年底,全省年人均纯收入低于2500元的农村贫困人口全部脱贫。2011年,全省发放扶贫小额贷款28.7亿元,共有24.9万贫困农户受益;培训农村贫困劳动力7.03万人,培训后转移就业率达到96%。按收入5等份分组的农民收入水平分析,2011年全省低收入户人均纯收入为3455.1元,比2002年增长1.3倍。

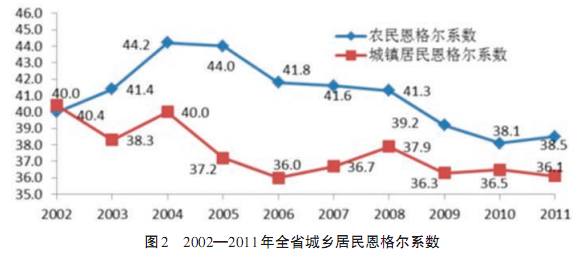

走向富裕:城乡居民恩格尔系数下降至37.0%

这十年,江苏城乡居民消费结构不断优化,逐步由生存型向享受型、发展型结构转变,作为基本生存需要的食品、衣着和其他用品消费占消费支出比重趋于下降,而交通和通信、家庭设备用品及服务支出比重提高。2011年,全省城镇居民人均消费性支出16782元,与2002年相比年均增长12%;农村居民人均生活消费支出7693元,年均增长12.7%。全省城乡居民恩格尔系数(食品支出占生活消费支出比重)由2002年的40.2%下降到2011年的37.0%,其中城镇恩格尔系数由40.4%下降到36.1%、农民恩格尔系数由40.0%下降到38.5%。恩格尔系数是反映居民富裕程度和居民消费结构状况的指标。按照联合国标准,恩格尔系数在60%以上为绝对贫困,50—59%为温饱水平,40—49%为小康水平,30—39%为富裕水平,29%以下为最富裕水平。以此标准判断,目前江苏居民生活总体上达到富裕水平。

住有宜居:城乡居民住房面积分别达34.7和48.6平方米

这十年,全省城乡居民家庭居住条件大大改善,住房更加宽敞,配套设施更为齐全,居住更加舒适。2011年,全省城镇居民人均居住支出1188元,比2002年增长71.6%,年均增长6.2%;人均住房建筑面积由24.6平方米提高到34.7平方米。2011年,农民人均居住消费1319元,比2002年增加766元,年均增长10.2%;人均居住面积达48.6平方米,比2002年增加13.5平方米,其中楼房面积32.3平方米,比2002年增加11.3平方米。城乡公共服务设施不断完善。至2011年底,城市燃气普及率达99%、建成区绿化普及率达42.1%、人均拥有道路面积达21.9平方米,分别比2002年增加13.8个、6.8个百分点和10.2平方米;95%以上的农户用上了自来水、62.2%的农户使用燃气炊事、64.8%的家庭有空调等取暖设备、88.6%的农户门口铺上了硬质路面。

就业惠民:城镇新增就业人数年均突破100万

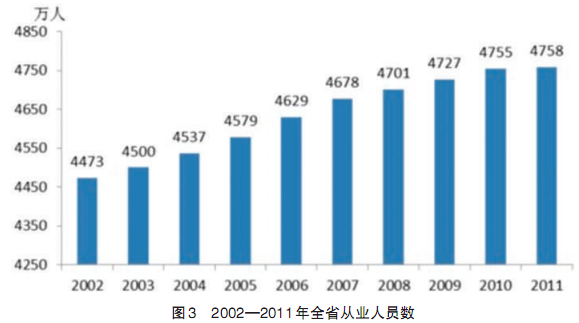

这十年,江苏把充分就业作为民生之本,实行更加积极的就业政策,统筹城乡就业,多渠道扩大就业,完善融培训提高、就业帮扶、创业带动为一体的就业服务体系,着力解决重点群体就业问题,就业形势总体良好。全省从业人数由2002年末的4473万人增加到2011年末的4758万人,三次产业从业人员构成由39.0∶32.5∶28.5转变为21.5∶42.4∶36.1。由于工业化、城市化水平的提高,城镇吸纳就业能力增强。2011年末,城镇就业人数为2869.5万人,比2002年增加1108.6万人,年均增加123.2万人。2011年末全省城镇登记失业率为3.22%,比2002年末下降0.98个百分点。农民转移就业创业规模扩大。截至2011年,全省累计转移农村劳动力1798.9万人,占农村劳动力总量的比重达67.5%;其中本地转移就业926.2万人,外出就业872.7万人。帮扶就业困难人员再就业,城镇零就业家庭保持动态为零。

高等教育:毛入学率达45%

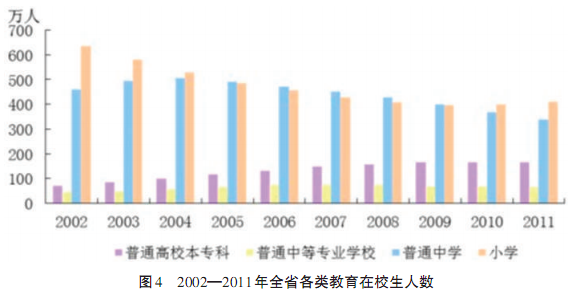

这十年,江苏加强以改善民生为重点的社会建设,加快发展社会事业,促进人的全面发展,使发展成效真正体现到人民福祉的提高上。教育得到优先发展,全面实行城乡免费义务教育,普及高中阶段教育,积极发展职业教育,推进高等教育内涵建设,教育发展水平稳步提升。2011年末,全省共有普通高校126所,比2002年增加32所;普通高等教育招生43.6万人,在校生165.9万人;研究生教育招生4.4万人,在校研究生13.4万人,分别比2002年增加2.7万人和9.3万人。高等教育毛入学率达45%,高等教育已经进入较高水平大众化阶段。高中阶段教育毛入学率达97%。提高城乡公共卫生和医疗服务水平,农村三级卫生服务网络基本形成。2011年末全省共有各类卫生机构3.2万个,比2002年增加1万个;卫生技术人员35.1万人,其中执业医师、执业助理医师13.5万人,分别比2002年增加11万人和3.3万人;乡镇卫生院1219个,卫生技术人员5.8万人,乡村医生和卫生员6.2万人。城市社区卫生服务中心覆盖率达98%。公共文化设施逐步健全,公共文化产品和服务的供给能力增强。2011年末全省共有文化馆、群众艺术馆117个;公共图书馆112个,比2002年增加11个;有线电视用户1970.1万户,比2002年增加1333.7万户;广播综合人口覆盖率和电视综合人口覆盖率分别达99.99%和99.88%。

社会保障:实现五个“全覆盖”

这十年,江苏稳步提高社会保障水平,不断完善覆盖城乡居民的社会保障体系,成为社会保障发展最快的时期。实现城乡低保、新型农村合作医疗、新型农村社会养老保险、城镇居民基本医疗保险和社会养老保险五个“全覆盖”。2011年末,全省企业职工基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、失业保险参保人数分别达2111万人、2012万人和1238万人,享受企业职工基本养老保险离退休人员450.3万人,享受城镇职工基本医疗保险退休人员470.8万人。全省卫生服务体系健全率由2002年的50%提高到99.9%,城镇基本养老保险、失业保险、基本医疗保险三大保险覆盖面由85.8%提高到97.8%,新型农村合作医疗覆盖面由35.4%提高到99.7%。87%的市、县(市)建成老年公寓或福利院。大力推进保障性安居工程建设,2011年完成保障性安居工程任务45.3万套(户),城镇低保和低收入住房困难家庭住房保障实现应保尽保。□

(作者系省统计局总统计师)

本社地址:南京市建邺路168号4号楼 邮编:210004 电子邮箱:qz@qunzh.com

办公室电话:(025)83219816 违法和不良信息举报电话:(025)83246532,(025)83219815

中国互联网举报中心:https://www.12377.cn

Copyright @ qunzh.com all rights reserved 群众杂志社版权所有 苏ICP备10218479号

互联网新闻信息服务许可证32120180001号