从强省富民到民生幸福的跨越

实现民生幸福,是几代中国共产党人的不懈追求,也是江苏“两个率先”的本质要求。从2002年党的十六大至今,是江苏“两个率先”不断推进的十年。江苏始终把以人为本、实现民生幸福贯穿于推进“两个率先”全过程,增强“贯穿”意识,提高“贯穿”能力,丰富“贯穿”实践,使民生幸福随着“两个率先”的发展进程不断得到增进。

“两个率先” 三次跨越

根据客观历史进程,江苏的“两个率先”十年经历了三次跨越。

从总体小康向全面小康的跨越。按照国家统计局1991年标准,江苏在1990年代初期达到总体小康,1990年代中期之后,总体上进入工业化中期,实现了向开放型经济和多元所有制结构的重大转变,总体小康得到了进一步的巩固和提升。进入21世纪,江苏城市化由小城镇为主的分散模式向中心城市发展为主的集约模式转变;外向型经济由全面引进向注重引进大项目、增强集聚效应转变,产业结构调整升级;社会主义新农村建设掀起高潮。在此基础上,2002年,江苏提出“两个率先”,2003年,在江泽民、胡锦涛同志的亲切关怀下,江苏省委十届五次全会正式作出“两个率先”重大决定,从而开始了从总体小康向全面小康建设的跨越。根据十六大提出的“六个更加、一个惠及”要求,江苏在全国率先制定省级全面建设小康社会4大类18项25条综合指标体系。2006年省第十一次党代会确定“全面达小康、建设新江苏”奋斗目标。到2007年,按照省定全面小康标准,苏南五市以市为单位全部达标。其中,苏、锡、常三市县县全面达标,率先建成全面小康社会。

从全面小康向更高水平的全面小康跨越。党的十七大召开至今,江苏各地认真贯彻落实科学发展观,努力走出一条以科学发展、和谐发展、可持续发展为特征的“更高水平的全面小康”建设之路,从而开始了从全面小康向更高水平全面小康的跨越。2007年省委十一届三次全会就贯彻落实十七大精神作出了全面部署,确定了全面建设更高水平的小康社会、把江苏的明天建设得更加美好的新目标要求,明确了在新起点上推进又好又快发展的新思路新举措。同时,进一步完善全面小康综合指标体系。全省各地认真分析实际发展进程,以推动又好又快发展为主题,突出科学发展,突出和谐社会建设,突出改善民生,协调推进社会主义经济、政治、文化、社会建设和党的建设,自觉解决发展中不够全面、协调和可持续的问题,保持了经济社会快速稳定健康发展的良好势头,巩固发展了政通人和、安定和谐的良好局面。达标以及尚未达标的地方都对照新要求和更高标准,加快推进更高水平的全面小康建设。2010年,全省总体上达到省定全面小康指标,有3/5的县(市)达标。

从更高水平全面小康向基本现代化新征程的跨越。江苏更高水平的全面小康建设,为开启基本实现现代化的新征程打下了坚实的基础。“十二五”开局之年,江苏毅然决然地开始了从更高水平的全面小康走向基本现代化新征程的又一次跨越。按照胡锦涛总书记对江苏工作的新要求,江苏省委十一届十次全会作出贯彻“六个注重”、实施“八项工程”、推进“两个率先”的新部署,号召全省上下继往开来,在新的起点上开创科学发展新局面。第十二次党代会提出了江苏要于2020年基本实现现代化的宏伟目标,同时率先提出《江苏基本实现现代化指标体系(试行)》。这套指标体系由经济发展、人民生活、社会发展、生态环境4大类30项指标组成。指标体系之外,另设一条评判指标,即人民群众对基本实现现代化建设成果的满意度。“十二五”开局之际,江苏不失时机引导苏南、苏中,以及苏北有条件的地区向“第二个率先”迈进,从而正式开启了江苏“率先基本实现现代化”的新征程。

民生为大 三个转变

江苏始终牢记以人为本、民生幸福是“两个率先”的核心要求和根本追求,促进了民生理念的不断变化。“两个率先”的三次跨越,是民生理念与时俱进的三次升华。

从“强省富民”向“富民强省”转变。江苏在十六大前较长一段时间提“强省富民”,“十五”开局,江苏就明确提出“富民强省”,看起来是字面的变化,实质是观念的变化,已经把解决“富民”问题作为突出任务,强调在发展经济、提高效益的基础上,使江苏人民从改革和发展的成果中得到更多的实惠,从而更快地富裕起来。2002年江苏提出“两个率先”后,“富民强省”具体化为“富民优先”的民生理念,认为,“富民优先”是一种以人为本的发展观念,是“三个代表”重要思想在江苏的具体化,是立党为公、执政为民的落脚点。“两个率先”最核心、最迫切的任务,是提高人民群众的生活水平和质量。只有让人民群众富裕起来,真正过上全面小康生活,才能让人民共享发展的成果,体现“人民生活更加殷实”。确立富民优先的理念,体现着江苏发展中指导思想的转变,顺应了全省人民的迫切愿望。

从注重“平均数”向注重“大多数”转变。随着江苏“两个率先”推进到建设更高水平的全面小康阶段,一个问题摆在了人们的面前,有些地区虽然达到了全面小康社会的指标,但是,对这些指标的考察,往往都是用“平均数”来衡量。有的地区的“平均数”让人鼓舞,但人民群众并不完全认同。这样的“平均数”实际上代表不了“大多数”,甚至掩盖了“大多数”。对于向往实实在在幸福生活的人民群众来说,这样的“平均数”也毫无意义。江苏各地认识到,十六大所阐述的全面小康,最重要的内容、最鲜明的导向就是“惠及全体人民”,这应该是江苏全面小康最核心的任务。十七大前后,江苏反复强调要建设一个不含水分、人民得实惠、老百姓认可的全面小康。同时提出,围绕提高全面小康建设的质量补短、补缺、补软,让更多的群众受惠,不仅要看“平均数”,更要看“大多数”,力争在更多方面让群众满意。江苏的民生理念发生了又一次深刻变化。

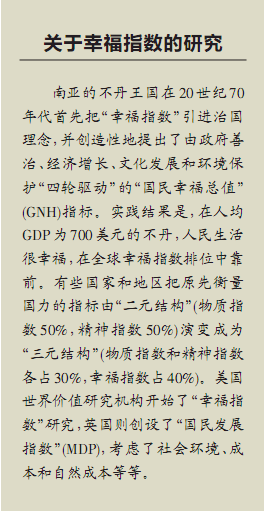

从关心民众物质生活向关怀“幸福指数”转变。早在2006年4月,胡锦涛同志访美期间在耶鲁大学发表演讲,就明确提出,要“关注人的生活质量、发展潜能和幸福指数”。作为一种评价指标,幸福指数引起江苏各级党委政府的广泛关注,开始在关心人民群众物质生活提高的同时,更注重人民群众幸福指数的提升。尤其是江苏开启基本实现现代化新征程之后,“幸福指数”已经成为党委政府工作报告和议案、提案中出现的高频词汇。省第十二次党代会更是明确指出,既要注重发展指标,也要注重幸福指数,强调“民生幸福是发展的根本目的,是衡量现代化实现程度的重要标志”,强调大力实施民生幸福工程和社会管理创新工程,把加强社会建设、保障改善民生贯穿于“两个率先”全过程。“幸福指数关怀”已经明确成为江苏发展的重要理念。

民生幸福 三大提升

十年来,随着“两个率先”进程的推进,民生理念的与时俱进,惠及民生的措施不断到位,民生幸福得到了持续增进。

大力提升民生实惠度。21世纪初,江苏“两个率先”刚刚启程,在“强省富民”、“富民优先”理念的激励下,江苏各地采取多种措施,千方百计增加民生实惠。一是把发展民营经济作为最直接、最有效的富民途径,营造环境、制定政策、加强服务,激励广大民众自主创业,增加经营性收入;二是把扩大就业作为实现富民最重要的路径,拓展渠道、增加岗位,分流安置破产关闭、改组改制企业职工,做好高校毕业生就业工作;三是把拓宽农民增收渠道作为实现富民的重点、难点,充分利用工业化、城市化给农民带来的就业——增收空间,实施500万农民大转移工程,并按照“多予、少取、放活”的思路,2005年开始,全省免征农业税,并实施粮食、良种等补贴政策,办好惠及千家万户的“五件实事”;四是把完善社会保障体系等作为实现富民的重要内容。从2002年到2006年五年中,江苏居民的收入、住房、医疗以及基本生活状况有了很大的改观。就收入来说,城镇居民可支配收入从2002年的8177.67元增至2006年的14084.26元,增长72%;农村居民纯收入从2002年的3996元增至5813元,增长45.5%。

大力提升民生普惠率。十七大以来,特别是2008年江苏省委省政府《关于切实加强民生工作若干问题的决定》出台以来,全省各地认真贯彻中央和省委、省政府一系列决策部署,着力解决居民收入、就业、住房、教育、养老、医疗等人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题,想方设法使“大多数人”受益,改善民生的工作力度不断加大,工作成效日趋明显。一是居民收入持续提高,收入结构不断优化。2010年,城镇居民可支配收入与农村居民纯收入分别达到22944元和9118元,分别比“十五”末增长86.3%和72.8%。“十一五”期间城镇居民的经营性收入年均增长19.6%,而农民的财产性收入和转移性收入年均增长分别为21.6%和23.1%,充分体现了“多数人”受益的原则。二是就业规模稳步扩大,就业结构进一步改善。“十一五”期间,全省提供就业服务超过2000万人次,各级财政就业资金投入79.42亿元,年均增长15%,为促进就业提供了可靠的资金保障。同时,就业结构改善明显,三次产业的就业比重由2005年的30.9%:37.2%:31.9%发展为2010年的22.3%:42.0%:35.7%。2010年年末,城镇登记失业率控制在3.16%,比全国低0.94个百分点。这就使“多数人”通过就业获得较多的收入。同时,住房困难问题有所缓解,住房保障工作全国领先;各类教育持续发展,教育体系不断优化;养老保障快速推进,框架体系初步建立;医疗保障全面推开,公共医疗保障不断完善。江苏的“大多数”群众从中得到了实惠。

大力提升民生幸福感。在开启基本实现现代化新征程时期,深入贯彻落实科学发展观,坚持以人为本,在解决民生问题的前提下,主动关怀人民群众的幸福指数提升。平等、公正,创造、创新,宽松、人文等因素,都在《江苏民生幸福工程实施意见》中得到了充分体现。首先,在平等、公正上大做文章。一是不仅强调居民收入快增,更强调公平分配。实施居民收入七年倍增计划,要求形成合理有序的收入分配格局,城乡居民收入普遍增加,中低收入者收入显著提升,绝对贫困现象全面消除,相对贫困问题逐步缓解。二是不仅强调优质教育更强调公平教育。在注重健全终身教育体系,完善人人皆学、处处能学、时时可学的服务平台,扩大优质教育资源总量的同时,更注重区域、城乡、校际之间均衡发展,教育质量整体提升,教育公平有效保障。三是不仅强调稳定就业更强调城乡一体化就业。在注重就业机会增加,就业服务改善,就业能力提高,就业总量增长,就业稳定性增强,劳动者就业更加充分的同时,更是注重构筑城乡一体化就业服务体系。另外,充分强调社会保障人人享有、充分强调每个人都能平等地享有医疗卫生服务、充分强调使所有人“住有所居”得以实现、充分强调每个老年人平等地享有周到便捷的养老服务。其次,鼓励创业创新创优。创业:力争有10万人创业,带动80万人就业;创新:要求加大创新发明的力度,推动发展方式的转型;创优:鼓励各行各业创先争优,争创一流。再次,努力创造宽松便捷和人文和谐的环境。江苏致力于打造“15分钟公共就业服务网”、城乡“15分钟健康服务圈”、城市“15分钟文化圈”和“10分钟体育健身圈”,就是使人民群众能够享受宽松便捷的生活,从过多的竞争压力中得以释放,并使每个人都能享受到充分的文化生活。这些,都会明显提升人民群众的幸福指数。□

(作者系省委党校社会学教研部教授)

本社地址:南京市建邺路168号4号楼 邮编:210004 电子邮箱:qz@qunzh.com

办公室电话:(025)83219816 违法和不良信息举报电话:(025)83246532,(025)83219815

中国互联网举报中心:https://www.12377.cn

Copyright @ qunzh.com all rights reserved 群众杂志社版权所有 苏ICP备10218479号

互联网新闻信息服务许可证32120180001号